고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

국어내신과 수능을 위한 시조 모음

국어 고전시가 시조 문학사전_4 백설이 자자진 골에_이색 _원문_작품 해설, 현대어 풀이, 작품 분석

출처: 동아출판 고전시가원문 자료집

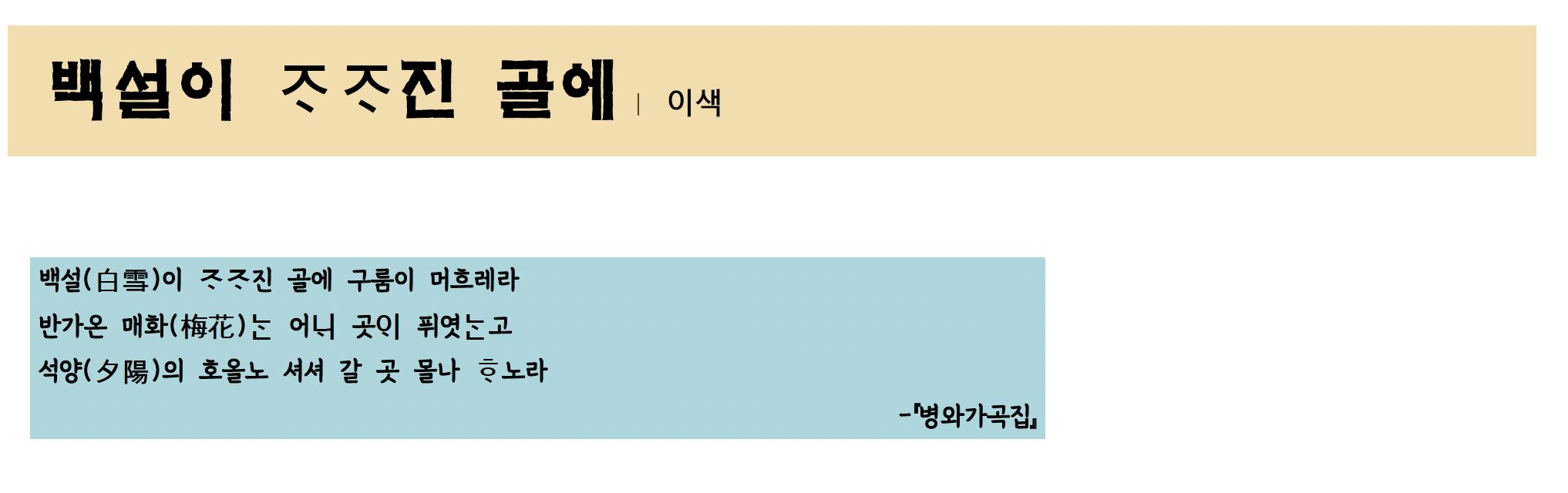

시조 백설이 자자진 골에(이색)는 고려의 유신으로서 조선 왕조에 끝내 협력하지 않고 은거한 목은 이색의 시조이다. 기울어져 가는 고려 왕조를 바라보며 안타까워하는 고려 유신(遺臣)의 우국충정이 드러나 있는 작품이다. 고려 작자는 왕조의 마지막인 역사의 전환기를 맞이하는 심정을 자연의 경치에 빗대어 표현하였다. 역사적 전환기에 처한 지식인의 고민을 ‘석양에 홀로 셔 이셔 갈 곳 몰라 하노라’하는 탄식 속에 묻으면서도 어디선가 나타나 줄 것만 같은 ‘매화’와 연결시켜 그 정을 더해 주고 있다.

작품 전반에 걸쳐 기울어져 가는 고려 왕조를 바라보며 안타까워하는 화자의 정서가 드러나 있다. 작품에서 ‘백설, 구름, 매화, 석양’ 등은 각각 ‘고려 유신, 신흥 세력(이성계 일파), 우국 지사, 고려 왕조’를 상징하고 있는 시어로서, 왕조를 다시 일으켜 보고자 하는 충신들의 우국 충정이 담겨 있다.

시조 원문 작품해설 <백설이 자자진 골에_이색>

【현대어 풀이】

백설이 녹아 없어진 골짜기에 구름이 험하구나.

반겨 줄 매화는 어느 곳에 피었는가.

석양에 홀로 서서 갈 곳 몰라 하노라.

➡️ 고려 말 지식인의 고뇌를 자연물에 빗대어 형상화한 작품으로, 기울어져 가는 고려 왕조를 맥없이 바라볼 수밖에 없었던 고려 유신들의 모습을 그리고 있다.

☑핵심 정리

갈래 평시조, 단시조, 정형시

시대 고려 말

작가 이색(李穡 1328-1396). 자는 영숙(穎叔). 호는 목은(牧隱). 문신, 학자로 고려 말 3은(三隱)의 한 사람. 저서로는 <목은집(牧隱集)>이 전한다.

성격 우국가(憂國歌), 비유적, 풍자적, 우의적, 우국적

제재 고려의 쇠잔한 국운(國運), 백설, 구름, 매화, 석양

주제 우국충정(憂國衷情), 고려의 국운 쇠퇴에 대한 한탄과 우국충정(나라를 걱정하는 충신의 충정)

특징

• 비유법, 은유법, 설의법, 영탄법, 대조버

• 나라를 걱정하는 마음을 상징적 표현으로 드러냄.

• 시상 전개 3단 구성_초장(신흥 세력의 대두)→중장(우국지사에 대한 염원)→종장(우국 충정)

• 대립적 시어의 사용

• 상징을 통해 정치 상황을 풍자함.

• 자연물을 통해 현실을 비유적으로 나타냄.

-백설 : 고려 유신(遺臣)을 비유.

-구룸 : 조선의 신흥세력을 비유함.

-매화 : 우국지사(憂國之士)를 비유함.

☑이해와 감상

국운이 기울어져 가는 고려의 현실을 헤아리고, 그 안타까움과 우국지사를 기다리는 마음을 상징적 소재를 통해 형상화하였다. 전환기에 처한 지식인의 고민을 ‘夕陽(석양)에 홀로 셔 이셔 갈 곳 몰라 하노라.’라는 탄식 속에 묻으면서, 그래도 어디선가 ‘매화(우국지사)’가 나타나 주기를 바라는 실낱같은 희망을 표현하였다. 정치적 배경을 가지는 시조가 흔히 그렇듯이 자연물을 통해 현실을 비유적으로 나타내고 있다.

이 작품은 고려 유신인 이색이 기울어져 가는 나라를 바라보며 안타까워하는 모습과 우국충정(憂國衷情)의 마음이 한 폭의 그림처럼 그려지고 있는 시조이다. 고려 후기의 문신이자 학자인 이색은 자신이 충성을 다했던 고려 왕조가 무너지고 신진 세력인 이성계 일파를 중심으로 한 조선 왕조가 들어서면서 느끼는 회한과 안타까움을 우의적, 풍자적인 방법으로 드러냈는데, 이를 통해 역사적 전환기에 고뇌하는 지식인의 모습을 엿볼 수 있다.

<중요 시어, 시구의 의미>

• 백설이 자자진 골에 구르미 머흐래라: 흰 눈이 잦아진 골짜기에 구름이 험하구나.

• 머흐레라 : 험하구나.

• 백설: 흰 눈. 여기에서는 ‘고려 유신(遺臣)’을 비유함.

• 구루미: 구름이. 여기에서는 당시의 정치 상황을 대표하는 조선의 ‘신흥 세력’을 의미. 간신인 요승(妖僧)인 신돈(辛旽)을 가리킴.

• 반가온 매화는 어느 곳에 피었는고: (나를) 반겨 줄 매화는 어느 곳에 피어 있는가?→ 설의법, 작자가 처하고 있는 현실의 어려운 상황을 뜻하는 구절이다.

• 매화: 지조. 충성. 여기에서는 ‘우국지사(憂國志士)’를 의미함.

• 석양에 홀로 셔 이셔 갈 곳 몰라 하노라: 날이 저물어 가는 석양에 홀로 서서 갈 곳을 모르겠구나→ 영탄법, 기울어 가는 국가의 운명을 바라보면서 안타까워하는 작자의 심정이 잘 드러나 있다.

'백설이 자자진 골에~'에 반영된 정치적 상황

이 작품은 역사적인 관점에서 이해할 필요가 있다. 그렇지 않으면 종장, 즉 서정적 자아가 석양에 홀로 서서 방황하는 이유가 설명되지 않기 때문이다. 우선 ‘白雪(백설)’과 ‘구룸’의 대조적 표현으로, '백설'은 고려의 충신을, '구름'을 ‘신흥 세력’을 비유하였다. 당시는 고려 왕조가 기울고 새로이 조선 왕조가 일어서려고 하는 역사적 전환기였다. 고려의 신하로서 마땅히 고려 왕조에 충성을 바쳐야 하나, 상황이 허락치를 않는다. 중장 ‘반가온 매화’는 서정적 자아가 추구하는 방향성으로서의 의미를 갖는다. 그러나 아무리 둘러봐도 매화가 보이지 않는다. 그래서 그만 나아갈 방향을 상실한 채 석양에 서서 방황하고 있는 것이다. ‘석양’은 물론 이미 기울어 가고 있는 고려 왕조를 비유하고 있다. 고려 말 조선 초라는 시대적 전환기에 처한 지식인의 고민이 여실히 그려지고 있다.

고려 유신으로 기울어 가는 국가의 운명을 바라보면서 화자의 그 안타까운 심정을 자연물에 빗대어 형상화한 작품이다. 조선 건국을 위한 신흥 세력은 날로 팽창하고 고려 왕조는 점점 기울어져만 가는 상황 속에서, 우국지사를 기다리는 지은이의 애타는 심정이 우의적으로 표현하였다. 고려말 조선 초의 역사적 전환기에 선 지식인의 고뇌가 비유와 상징을 통해 짧은 시구 속에 선명하게 드러나 있다. 이 시조에서는 시어의 상징적 의미를 정리해야 한다. ‘백설’은 ‘고려 유신’을, ‘구름’은 신흥 세력인 ‘이성계 일파’를, ‘매화’는 ‘우국지사’를, ‘석양’은 ‘기울어 가는 고려’를 상징한다.

시조 기본 개념, 작자층, 시대별 특징

<시조 개념정리>

| 시조 | 개념 | 고려 중엽에 발생하여 고려 말엽에 완성된 정형시. 현재까지 창작되고 있는 문학 갈래 |

| 명칭 | 본래 짧은 형식의 노래라는 뜻으로 단가(短歌)로 불렸으나, 영조 때 가객 이세춘이 시절가조(時節歌調)[당시 유행하던 노래]로 부르면서 줄임말인 ‘시조(時調)’가 굳어짐. | |

| 형식 | 3장 6구 45자 내외, 3ㆍ4조 또는 4ㆍ4조의 음수율, 4음보가 기본, 종장의 첫 음보는 3음절로 고정! | |

| 흐름 | 고려후기 - 형식의 정제(평시조) 조선전기 - 다양한 형식(연시조 등장) 조선후기 - 형식의 파격(평민층의 대두와 사설시조 등장) |

|

| ① 평시조 | 3장 6구 45자 내외의 글자로 구성된 정형시. 평시조가 두 수 이상이 모여 한 작품을 이루면연시조라고 한다. (예) 동기로 세 몸 되어 한 몸같이 지내다가 두 아운 어디 가서 돌아올 줄 모르는고 날마다 석양 문 외에 한숨겨워 하노라. -박인로- |

|

| ② 엇시조 | 평시조의 형식에서 종장의 첫 구절을 제외한 어느 한 구절이 평시조보다 길어지는 형태 (예) 천세를 누리소서, 만세를 누리소서 무쇠 기둥에 꽃 피어 열음 열어 따들이도록 누리소서. 그 밖에 억만 세 외에 또 만 세를 누리소서. - 작자 미상의 시조 - |

|

| ③ 사설시조 | 평시조의 형식에서 두 구절 이상 길어지는 형태. 엇시조와 마찬가지로 길어지는 구절의 글자 수는 열 자 이상 (예) 나무도 바윗돌도 없는 산에 매에게 쫓기는 까투리의 마음과, 대천 바다 한가운데 일천 석 실은 배에 노도 잃고 닻도 잃고 용총줄도 끊어지고 돗대도 꺾이고 키도 빠지고 바람 불어 물 결치고 안개 뒤섞여 잦아진 날에 갈 길은 천리 만리 남았는데 사면이 검어 어둑하고 천지 적막 사나운 파도 치는데 해적 만난 도사공의 마음과 엊그제 임 여윈 내 마음이야 어디다 견주어 보리요. - 작자 미상의 사설시조 - |

|

<시조 작자층>

| 시조의 작가는 누구? | 임금부터 양반, 부녀자, 기녀에 이르기까지 다양하다. 그리고 그 작가층에 따라서 주제도 대략 정해진다는 점 명심! |

| 작가가 양반이면 | 유교적 충의 사상, 부모에 대한 효, 자연 속에서 누리는 즐거움 |

| 작가가 기녀이면 | 임에 대한 사랑과 그리움 |

| 작가가 평민이면 | 탐관오리 비판, 삶에 대한 답답함 해소, 임에 대한 그리움 등등 |

<시조 시대별 흐름>

| 고려 시대 시조 | 유교적 충의 사상에 바탕을 둔 절의가, 늙음을 한탄하는 탄로가 등이 있다. |

| 조선 초기 | 주로 충의 사상을 반영한 회고가, 절의가 등이 주류를 이루었으며, 점차 유교적 이념만이 아니라 자연과 애정으로 주제가 다양화되었다. |

| 조선 후기 | 작가층이 평민층으로 확대되면서 내용도 유교적 관념에서 다양한 삶의 현실을 표현한 것으로 넓어졌다. 특히 평민층의 사설시조는 현실의 모순을 날카롭게 풍자하거나 고달픈 삶을 해학적으로 그려내는 등 웃음의 미학을 살려 내는 것이 많았다. |

<고려 시대의 평시조>

고려 말 새로운 지도 이념으로 떠오른 성리학의 유학자들에 의해서 전대의 문학 및 음악·예술의 형태가 극복되면서 성립되었다. 특히 이 시기의 시조는 고려 말이라는 정치적 격변기의 시대 상황과 결부되면서 절의가(絶義歌)나 회고가(懷古歌)의 내용으로 나타났다.

→ 역사적 변동기에 처한 지식인들의 삶의 태도와 관련하여 출제될 가능성이 있기 때문에 이 시기의 작품은 두루 섭렵해 둘 필요가 있다.

| 주제 | 작품 |

| 왕조 교체기에 겪는 지식인의 갈등 | 【구름이 무심(無心)하단 말이~ _이존오】 ⤷ 간신 신돈이 국정을 어지럽히는 횡포를 자연현상에 빗대어 우의적으로 표현함. 【백설(白雪)이 잦아진 골에~ _이색】 ⤷ 국운이 쇠퇴해 가는 고려 왕조에 대한 안타까움을 자연현상을 들어 표현함. 【흥망이 유수하니~ _원천석】 ⤷ 회고의 정과 망국의 한을 시각과 청각을 동원하여 감각적으로 형상화함. 【오백년 도읍지를~ _길재】 ⤷ 자연의 영원성과 인가의 유한성을 대비하여 망국의 한과 무상감을 노래함. |

| 인간의 보편적 정서 | 【춘산에 눈 녹인 바람~ _우탁】 ⤷ 늙음에 대한 안타까움을 여유와 달관으로 관조하는 자세를 비유적으로 노래함. 【이화(梨花)에 월백(月白)하고~ _이조년】 ⤷ 애상적인 봄밤의 정서를 시각적, 청각적 심상을 구사하여 표현함. |

시조 문학사전에는 주요 작품부터 낯선 작품까지 74편의 원문과 현대역, 작품 해제가 실려있습니다. <목차>를 참고하시어 자료 활용하시기 바랍니다.

시조 문학사전 74편 <목차>

1 한 손에 가시를 들고_우탁

2 이화에 월백하고_이조년

3 구름이 무심탄 말이_이존오

4 백설이 자자진 골에_이색

5 이런들 엇더하며_이방원

6 이 몸이 주거주거_정몽주

7 흥망이 유수하니_원천석

8 눈 마자 휘어진 대를_원천석

9 오백 년 도읍지를_길재

10 천만 리 머나먼 길에_왕방연

11 강호사시가_맹사성

12 수양산 바라보며_성삼문

13 이몸이 주거 가셔_성삼문

14 방 안에 혓난 촉불_이개

15 추강에 밤이 드니_월산대군

16 어부단가_이현보

17 묏버들 갈해 것거_홍랑

18 이화우 흣뿌릴 제_계랑

19 마음이 어린 후니_서경덕

20 동짓달 기나긴 밤을_황진이

21 어뎌 내 일이여_황진이

22 청산은 내 뜻이오_황진이

23 내 언제 무신하여_황진이

24 청산리 벽계수야_황진이

25 십 년을 경영하여_송순

26 두류산 양단수를_조식

27 도산십이곡_이황(2)

27 도삽십이곡_이황(1)

28 내 마음 버혀 내여_정철

29 어와 동량재를_정철

30 장진주사_정철

31 훈민가_정철(1)

31 훈민가_정철(2)

32 한거십팔곡_권호문(1)

32 한거십팔곡_권호문(2)

32 한거십팔곡_권호문(3)

33 집방석 내지 마라_한호

34 청초 우거진 골에_임제

35 고산구곡가_이이(1)

35 고산구곡가_이이(2)

36 전원사시가_신계영

36 전원사시가_신계영(2)

37 단가육장_이신의

38 조홍시가_박인로

39 국화야 너는 어니_이정보

40 노래 삼긴 사람_신흠

41 산촌에 눈이 오니_신흠

42 혓가래 기나 자르나_신흠

43 견회요_윤선도

44 만흥_윤선도

45 어부사시사_윤선도(1)

45 어부사시사_윤선도(2)

46 오우가_윤선도

47 독자왕유희유오영_권섭

48 율리유곡_김광욱(1)

48_율리유곡_김광욱(2)

49 병산육곡_권구

50 강산 조흔경을_김천택

51 백구야 말 무러보쟈_김천택

52 농가구장_위백규(1)

52 농가구장_위백규(2)

53 매화사_안민영(1)

53 매화사_안민영(2)

54 금강 일만 이천 봉이_안민영

55 동창이 밝았느냐_남구만

56 청산도 절로절로_송시열

57 님 그린 상사몽이_박효관

58 꿈에나 님을 볼려_호석균

59 마음이 지척이면_작자 미상

60 매화 녯 등걸에_매화

61 개를 여라믄이나 기르되_작자 미상

62 귓도리 져 귓도리_작자 미상

63 나모도 바히돌도 업슨_작자 미상

64 님이 오마 하거늘_작자 미상

65 댁들에 동난지이 사오_작자 미상

66 두터비 파리를 물고_작자 미상

67 바람도 쉬여 넘는 고개_작자 미상

68 벽사창 밖이 어른어른커늘_작자 미상

69 시어머님 며느리 낫바_작자 미상

70 어이 못 오던다_작자 미상

71 일신이 사자 하니_작자 미상

72 창 내고쟈 창을 내고쟈_작자 미상

73 청천에 떠서 울고 가는_작자 미상

74 한숨아 셰한숨아_작자 미상

댓글 영역